Prólogo:

À entrada deste filme poderia haver, como na porta do Inferno, segundo Dante, a seguinte inscrição: "Ó vós que entrais, abandonai a esperança". Abandonai a esperança de que o passado seja reparável ou não interfira com o presente; de que o sentido venha resgatar-nos do não-sentido; de que a música, sublime, apazigue o nosso mal-estar (ela pode, quando muito, acompanhá-lo, pontuá-lo...); de que, enfim, haja entre os sexos e as gerações um entendimento que não seja contingente, equívoco ou baseado num amor e num ódio que tendem a revelar-se destrutivos. Aquilo a que assistimos durante cerca de duas horas é a esta dança da desesperança, como já alguém lhe chamou, jogando com um dos sentidos do título ( Jorge Leitão Ramos, Expresso).

Um:

Se é verdade que o sentido daquilo que se diz só mais tarde, après-coup, se revela, então este filme, o último e talvez derradeiro de Bergman, tem uma importância decisiva; não porque ele seja a obra-prima absoluta (em Bergman esta designação poderia caber perfeitamente a outras obras), mas porque é uma espécie de súmula, de olhar final e retrospectivo, sobre alguns dos temas obsessivamente desfiados por um estilo cada vez mais concentrado, limpo, minimal até - e por que não dizer branco, se uma das imagens centrais do filme termina numa espécie de apoteose de brancura que quase nos cega?!

Dois:

A esta sublimidade formal, corresponde, para desencanto de alguns, uma monotonia temática: os mesmos temas de sempre voltam a entrar em cena. Os mesmos impasses. As mesmas lamentações. Razão parecia ter T.S. Eliot quando, num poema (Os Homens Ocos), escrevia: "É assim que o mundo acaba/não com um estrondo mas com uma lamúria". Acabará assim o cinema de Bergman, ele que tanta vezes traíu, pelo acto de voltar a filmar, o dito ou a promessa antiga de que esse negócio estaria acabado?

Três:

Marianne (Liv Ullmann) faz uma visita ao passado, guiada pelas imagens (recordações) e fotografias que conserva dele, e o que encontra é - para desencanto nosso, talvez - o mesmo drama de sempre. Após tantas revoluções, críticas ferozes (alguns autores, como Deleuze e Guattari, estiveram na vanguarda dessas críticas), o que se encontra por fim é o quê? Nem mais nem menos que o famoso Édipo. Um dos mais sublimes cineastas de sempre acaba a carreira (?) a filmar o drama edipiano e as suas lamúrias.

Quatro:

É uma nova versão (e complicação) do tema edipiano ao qual Freud, uma das presenças do filme, chegando mesmo a ser nomeado a propósito de uma biografia que Johan ( sem dúvida o "alter ego" do próprio Bergman) estava a ler, dera, no seu tempo, uma importância nuclear e estruturante. É uma "père-version" do Édipo, podíamos dizê-lo assim, já que os dois pais (Henrik e Johan) não saem bem na fotografia: em vez de serem os agentes da pacificação do desejo, eles são, pelo contrário, os instigadores de um gozo incestuoso (Henrik) e de um ódio sem princípio nem fim (Johan). Um pai que é um amante da própria filha e outro pai que nem sequer é um pai, segundo uma das acusações que lhe são dirigidas.

Cinco:

A tese de fundo, já desenvolvida em filmes anteriores (como, nomeadamente, "Cenas da Vida Conjugal", de que este último é um prolongamento e uma conclusão lógica) é que não há, para o ser humano, um ser falado e falante, qualquer harmonia pré-estabelecida entre os sexos (homens e mulheres) ou as gerações (pais e filhos). É interessante reparar, a este propósito, como a placidez sem drama (imaginada) das personagens se esfuma tão logo elas começam a falar. A fala revela o drama que habita as almas de uns e de outros. Os impasses edipianos são, no fundo, apenas uma versão ou condensação desses impasses mais primários e estruturais a que o cinema de Bergman tem vindo a dar rosto e voz: a não-relação.

Seis:

Os impasses não resolvidos de uma geração acabam por reflectir-se na seguinte. Ao excesso de ódio pelo filho (Johan) corresponde neste (Henrik) um excesso de amor pela filha, tolhida e angustiada no seu desejo. Henrik, que nunca foi amado pelo pai, que amou excessivamente a mulher (Anna) e a filha (Karin), não suporta a falta (da mulher morta, da filha que o pode abandonar) e passa ao acto, tentando suicidar-se.

Sete:

A fronteira que separa os vivos e os mortos não está muito bem definida. Johan, como um verdadeiro obsessivo, chega mesmo a dizer, a certa altura, que não sabe se está vivo ou morto. Talvez esteja morto e não o saiba. Morto pelo ódio sem princípio nem fim, sem justificação. Mas também Anna (a mulher morta de Henrik, a mãe de Karin, a nora de Johan), cuja ausência presente acaba por se impor. Anna é mesmo a grande protagonista do filme. Aquela que não tem o dom da palavra, que não fala porque está morta (temos apenas uma imagem a preto e branco), faz falar todos os outros: Henrik justifica o seu comportamento por essa perda irreparável; Johan balanceia o ódio que sente pelo filho com o amor que nutria por Anna; Karin busca nela ( e na carta que esta escrevera, antes de morrer, a Henrik) um outro amor diferente daquele em que se encontra enclausurada, mas também uma causa para não desistir do seu desejo; Marianne, enfim, reconciliando-se e reconhecedo- (se) na filha Martha ("pela primeira vez, nas nosssa duas vidas, percebi, senti, que tinha tocado na minha filha") na sequência de uma série de perguntas que faz, precisamente, sobre Anna e o amor que lhe supõe.

Oito:

Um dos temas Kierkegaardianos (Kierkegard é outro dos autores convocados) que assombram este filme de Bergman (bem como outros filmes do autor) é a angústia. Angústia é o que sente, por exemplo, Henrik nos momentos em que receia ser abandonado, deixado só, desamparado e desarmado, tanto pela mulher (episódio antigo a que a morte veio dar uma concretude real) como pela filha (uma das principais cenas do filme ilustra bem essa angústia e as reacções em cadeia que provoca). Angústia é o que sente também Karin, hesitando entre ser o objecto do fantasma paterno, ficando alienada ao amor incestuoso em que este a aprisiona, ou levando por diante, não sem custos, o desejo de separar-se desse amor e prosseguir viagem. Angústia, finalmente, é o que sente Johan, o aparentemente menos angustiado dos três, mas que, a certa altura, já perto do fim, se sente desafazer todo numa "diarreia de angústia".

Nove:

Contra aquilo que pode enganar (por exemplo, a beleza da paisagem, numa das raras incursões da câmara no exterior), a angústia é, verdadeiramente, "aquilo que não engana" (segundo uma expressão de Lacan, no Seminário X). A angústia não é um conceito que Johan possa dominar mentalmente, mas um afecto que lhe desnuda o ser (não é talvez por acaso que ele se despe, após esse momento de angústia, pedindo à ex-mulher que se dispa também). A angústia é, para Henrik, a positivização de um vazio impossível de suportar. A angústia é também um momento fecundo, nomeadamente para Karin: momento de verdade que separa o gozo (incestuoso) do desejo. É finalmente este desejo que a faz partir.

Dez:

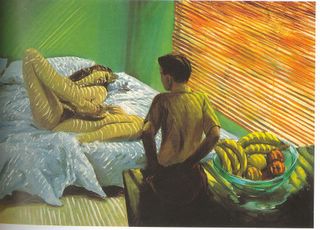

Poder-se-ia estabelecer uma linha divisória entre os homens e as mulheres deste filme. Do lado dos homens, para além do ódio, da perversão e do silêncio que finalmente se instala, não há muito mais a esperar. Do lado das mulheres, pelo contrário, espera-se que qualquer coisa de novo, não se sabe bem o quê, possa brotar. É engraçado como Bergman, sendo homem, deposite essa réstea de esperança nas mulheres. Saramago, um outro homem, parece ter o mesmo fascínio por este possível papel redentor das mulheres num mundo de homens aparentemente sem saída. Talvez não passe de uma esperança ingénua ou o deter-se num certo limiar (uma pintora como Paula Rego, por exemplo, ilustra bem, em muitos quadros o que pode haver para além desse limiar). Ou então, é uma espécie de aposta de que haverá do outro lado, do lado do Outro, do Outro sexo, no caso, saídas, embora imprevisíveis e contingentes, que parece não haver deste lado, do lado do um.

Epílogo:

Quando Martha, a filha de Marianne, abre os olhos no final, há como que uma pequena luz que se acende. Por breves instantes, é certo. Mas não é o instante a alma do tempo?