Há coisas que partilhamos naturalmente com os outros e coisas que guardamos só para nós, na intimidade, longe de olhares indiscretos.

Pode acontecer que estas se tornem, com o tempo, uma carga demasiado pesada para transportarmos sós. Procurámos então partilhar a carga, confessar o "pecado", dizer a alguém o "segredo" que nos pesa na alma: pode ser a um amigo íntimo, a um padre, a um psicanalista...

"Partilhar" é uma maneira de dizer, pois, a maior parte do tempo, continuamos a falar sozinhos, a monologar...com o outro. O psicanalista, no caso, não dialoga connosco, raramente intervém, fala pouco. Não que esteja sempre calado, mas não fala muito. Às vezes faz uns ruídos que nos incomodam, em maior ou menor grau, e nada mais.

Com o tempo - é preciso tempo! - esgotado o que sabemos dizer sobre nós, podemos ser acometidos pela sensação de que nos roubaram a alma, pois ela era feita, julgávamos, desse tesouro íntimo que tão zelosamente guardávamos dentro de nós. Ou julgar que tudo é vão, que a "vaidade - como diria o nosso Matias Aires - é aquilo de que o mundo todo se compõe". Que tudo era simulacro, "semblant". Não não valeu a "pena", o sofrimento, o preço que pagámos...

E, no entanto, ainda não demos nenhum passo para lá do que sabíamos. Nem um! Dissemos apenas coisas que nos eram familiares, humanas, demasiado humanas, de um modo ou de outro.

O passo que falta dar é conseguir dizer...aquilo que não sabemos. Impossível? Mas é esse o coração de uma análise levada suficientemente longe.

Não se trata aqui do confronto com um segredo oculto que se possa dizer (extorquir ou publicitar), mas do confronto com o inter-dito: aquilo que só é dito po metade em tudo quanto se diz.

Ninguém nos pode extorquir esse segredo (nem mesmo nós próprios) porque, simplesmente, não é segredo nenhum.

(Ocorreram-me estas reflexões quando ouvia Jacques-Alain Miller, um psicanalista lacaniano, na radio "France Culture")

31.5.05

27.5.05

O futuro de uma ilusão

Estação de auto-estrada, Alabama

A pergunta de Freud sobre o futuro da "ilusão" religiosa (1927) tem agora uma resposta: "Deus ressuscitado". É este o título do dossier que o último número da revista "Sciences Humaines" (Maio de 2005) dedica às "religiões face à modernidade".

Em finais do século XIX, Nietzsche formulava - sabemos agora que apressadamente - "Deus está morto". É conhecida igualmente a correcção irónica que um anónimo introduziu na frase: "Nietzsche está morto. Assinado: Deus". Brincadeira jocosa, é certo, mas com a sua incontornável verdade.

Há aqui um paradoxo difícil de explicar: quanto mais cresce o poder da ciência, menor deveria ser a força do regioso. Não é, porém, o que acontece; até parece que a ascenção do "discurso da ciência" favorece o ressurgimento do religioso como "fenómeno mundial". Como explicar este retorno de Deus, dos deuses e do "religioso" em toda a sua pujança polimorfa?

Talvez Freud nos ajude a entender o que se passa, ao fazer uma distinção crucial, no seu texto de 1927, entre o "erro" e a "ilusão": enquanto aquele pode ser rectificado, a ilusão, mergulhando num desejo inconsciente, permanece indiferente à realidade. Já a ciência tem de submeter-se à "prova da realidade".

Mas há mais: o que retorna no religioso é o "sujeito" (onde a ciência instala a pura objectividade) e o "sentido" (de que a ciência esvazia o mundo). Não é porque a ciência não tenha consciência - parafraseando Morin - mas porque "exclui" o inconsciente, o sujeito do inconsciente, que este retorna com uma força inesperada.

Claro está que "retorno" não quer dizer "reprodução" do mesmo. Tal como o Renascimento não foi um simples regresso dos deuses antigos, também a época pós-moderna em que vivemos mistura, na mesma "salada russa", os deuses antigos e os novos, numa espécie de "perversão polimorfa", se me faço entender.

A ironia de Sócrates

A ironia socrática consistia no seguinte: dizendo que nada sabia, levava os outros a confessar a sua própria ignorância.

Nada mais oportuno! Sócrates - o nosso - confessou que "nada sabia" acerca do real valor do défice; caso contrário, não teria dito, redito e desdito o que disse.

Porém, se "todos sabiam", lá no fundo, que o barco há muito tinha começado a afundar, não seria melhor dizer que Sócrates "não queria saber disso", que recalcava como o comum dos mortais?

Mais do que a "douta ignorância" do Sócrates filósofo, trata-se aqui, talvez, de uma "paixão da igorância". Guterres apregoava a "paixão da educação"; Durão Barroso e cª, a "paixão do défice"; Sócrates, a "paixão do não saber". Paixão também no sentido daquele que "sofre", que é vítima. Foi uma coisa que lhe tramaram...

O que ressalta disto (e onde direita e esquerda se têm confundido nos últimos tempos; daí que a proposta "romanceada" de um voto em branco - José Saramago - talvez não fosse inteiramente descabida) é a "crise" da relação do sujeito com a palavra. Um desprezo pelo valor da palavra. Com efeito, qualquer deles (seja da direita, do centro ou da esquerda) parece estar disposto, em tempo de campanha, a "empenhar" a palavra, a dar a sua palavra - como se diz -, mas o que acaba depois por vir ao de cima é uma palavra "empenada" (o que tanto pode significar "adornada com plumas, emplumada" como "entortada ou deformada"); uma palavra "vazia", sem substância ou conteúdo; uma moeda gasta que circula...em vão; uma palavra que não faz acto.

No fundo é a nossa relação com o Outro - de cada um de nós, em particular; de nós, portugueses, europeus, cidadãos de um mundo e uma idade em que o Outro não existe ou coxeia - o que aqui nos detém e interpela.

Mas também: qual é a "satisfação", o gozo que tiramos deste (ab)uso da palavra? Satisfação tão bem reflectida, em espelho, nesse dito que corre por aí, de boca em boca, repetido até à exaustão e sempre com um sorriso nos lábios: "eles falam, falam..." (Gato Fedorento).

Se o dito nos toca e faz rir é porque, de um modo ou de outro, nos revemos nele: também nós falamos, falamos..., mesmo que baixinho, para que ninguém nos oiça!

Nada mais oportuno! Sócrates - o nosso - confessou que "nada sabia" acerca do real valor do défice; caso contrário, não teria dito, redito e desdito o que disse.

Porém, se "todos sabiam", lá no fundo, que o barco há muito tinha começado a afundar, não seria melhor dizer que Sócrates "não queria saber disso", que recalcava como o comum dos mortais?

Mais do que a "douta ignorância" do Sócrates filósofo, trata-se aqui, talvez, de uma "paixão da igorância". Guterres apregoava a "paixão da educação"; Durão Barroso e cª, a "paixão do défice"; Sócrates, a "paixão do não saber". Paixão também no sentido daquele que "sofre", que é vítima. Foi uma coisa que lhe tramaram...

O que ressalta disto (e onde direita e esquerda se têm confundido nos últimos tempos; daí que a proposta "romanceada" de um voto em branco - José Saramago - talvez não fosse inteiramente descabida) é a "crise" da relação do sujeito com a palavra. Um desprezo pelo valor da palavra. Com efeito, qualquer deles (seja da direita, do centro ou da esquerda) parece estar disposto, em tempo de campanha, a "empenhar" a palavra, a dar a sua palavra - como se diz -, mas o que acaba depois por vir ao de cima é uma palavra "empenada" (o que tanto pode significar "adornada com plumas, emplumada" como "entortada ou deformada"); uma palavra "vazia", sem substância ou conteúdo; uma moeda gasta que circula...em vão; uma palavra que não faz acto.

No fundo é a nossa relação com o Outro - de cada um de nós, em particular; de nós, portugueses, europeus, cidadãos de um mundo e uma idade em que o Outro não existe ou coxeia - o que aqui nos detém e interpela.

Mas também: qual é a "satisfação", o gozo que tiramos deste (ab)uso da palavra? Satisfação tão bem reflectida, em espelho, nesse dito que corre por aí, de boca em boca, repetido até à exaustão e sempre com um sorriso nos lábios: "eles falam, falam..." (Gato Fedorento).

Se o dito nos toca e faz rir é porque, de um modo ou de outro, nos revemos nele: também nós falamos, falamos..., mesmo que baixinho, para que ninguém nos oiça!

24.5.05

Blogue: modo de usar!

Ouvi dizer recentemente a alguém que um blogue deve ser "intimista". Não discuto a opinião, mas preferia dizer "extimista".

Um blogue deve ser "extimista": intimamente estranho; estranhamente íntimo.

Era também assim que o dr. Freud definia o inconsciente: uma espécie de blogue, avant la lettre.

Um blogue deve ser "extimista": intimamente estranho; estranhamente íntimo.

Era também assim que o dr. Freud definia o inconsciente: uma espécie de blogue, avant la lettre.

17.5.05

Novas (in)dependências

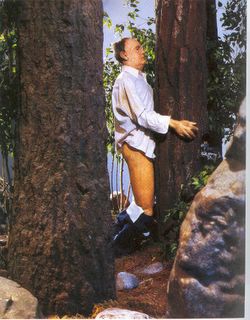

Paul McCarthy, O Jardim, 1992

O último número (hors-série) da revista Nouvel Observateur é integralmente dedicado às "novas dependências (adições)". Elas são, por exemplo, a dependência sexual, a ciberdependência, o consumo compulsivo, a cocaínomania, entre muitas outras.

Se é diversa a forma que as caracteriza, uma mesma substância parece reunir grande parte delas: o gozo solitário. Com efeito - como diz Paul Laurent Assoun, a propósito da "dependência tóxica", no artigo inicial - "a intoxicação é um esforço de fazer sem o outro". De fazer o quê? Gozar.

Gozar...sozinho, num mundo onde o Outro, excluído de uma forma ou de outra, não existe

Respondendo a um imperativo que diz "Goza!", cada um se embrenha por si mesmo, sem o Outro, mesmo quando o outro parece estar presente, fazer parte do jogo, num gozo solitário cujo preço é cada vez mais elevado.

3.5.05

Re-definições

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa é um verdadeiro acontecimento cultural, uma celebração da nossa língua.

Em tempo oportuno, o Diário de Notícias - segundo moda que parece ter pegado - decidiu vendê-lo às fatias, um por semana.

Não perdi a oportunidade de adquiri-lo e vou já no 10º volume (em 18 previstos, creio).

No terceiro volume (Ara-Bet) pode ler-se uma definição de "atopia": tendência hereditária a desenvolver manisfestações alérgicas (por ex., entre outras, a urticária).

Não era bem, confesso, nesta reacção alérgica e pruriginosa da pele, com um aspecto semelhante ao que se obtém com a flagelação pelas urtigas, em que eu tinha pensado. Não é essa a doença a que alude o título, mas à doença "hereditária" a todo o animal falante, amarrado que está, desde que nasce, à alergia, ao prurido, à flagelação da linguagem. É ela que nos faz "atópicos": fora do lugar, deslocados, estranhos. Congénita e irremediavelmente.

Em tempo oportuno, o Diário de Notícias - segundo moda que parece ter pegado - decidiu vendê-lo às fatias, um por semana.

Não perdi a oportunidade de adquiri-lo e vou já no 10º volume (em 18 previstos, creio).

No terceiro volume (Ara-Bet) pode ler-se uma definição de "atopia": tendência hereditária a desenvolver manisfestações alérgicas (por ex., entre outras, a urticária).

Não era bem, confesso, nesta reacção alérgica e pruriginosa da pele, com um aspecto semelhante ao que se obtém com a flagelação pelas urtigas, em que eu tinha pensado. Não é essa a doença a que alude o título, mas à doença "hereditária" a todo o animal falante, amarrado que está, desde que nasce, à alergia, ao prurido, à flagelação da linguagem. É ela que nos faz "atópicos": fora do lugar, deslocados, estranhos. Congénita e irremediavelmente.

2.5.05

Nós, os portugueses

Mais do que "o medo de existir" (José Gil), talvez seja mesmo a tolerância o que nos define.

Somo um povo tolerante. Seja qual for o serviço prestado, a actividade em que estejamos empenhados, o pedido que façamos e assim por diante, é suposto haver alguns momentos, horas, dias, meses, anos, vidas de tolerância. E ninguém se queixa porque é uma prática habitual. A campaínha toca para a entrada e tanto professores como alunos sabem que podem contar com um tempo que tolerância. Aliás, isso já está "inscrito" (apesar de tudo, em certas coisas, somos o país da "inscrição") nos próprios horários. Temos uma consulta marcada com o médico x para a hora y e sabemos de antemão que vamos ter de aguardar meia hora, uma hora ou talvez mais para, no fim, sermos desatendidos a despachar e pagarmos caro por isso (não falo dos hospitais, que aí a coisa é pior). Utilizamos a A1 - no sentido Lisboa-Porto ou Porto Lisboa - e deparamo-nos com um caminho de cabras durante vários quilómetros. Pedem-nos tolerância pelas obras em curso; não nos queixamos, é para nosso bem; mesmo que não haja tolerância nas portagens! Enfim: somos tolerantes.

A invenção mais fantástica que fizemos - o que prova sem sombra de dúvida que somos mesmo tolerantes - foi a da chamada "tolerância zero". É sintomático: em vez de dizer ou de escrever "sem tolerância ou, mais simplesmente, "não se tolera", conseguimos contornar a questão, dizendo: "tolera-se...zero". A "tolerância zero" não é o mesmo que "intolerância"; é aquela reduzida ao mínimo grau.

Em maior ou menor grau, somos tolerantes.

Somo um povo tolerante. Seja qual for o serviço prestado, a actividade em que estejamos empenhados, o pedido que façamos e assim por diante, é suposto haver alguns momentos, horas, dias, meses, anos, vidas de tolerância. E ninguém se queixa porque é uma prática habitual. A campaínha toca para a entrada e tanto professores como alunos sabem que podem contar com um tempo que tolerância. Aliás, isso já está "inscrito" (apesar de tudo, em certas coisas, somos o país da "inscrição") nos próprios horários. Temos uma consulta marcada com o médico x para a hora y e sabemos de antemão que vamos ter de aguardar meia hora, uma hora ou talvez mais para, no fim, sermos desatendidos a despachar e pagarmos caro por isso (não falo dos hospitais, que aí a coisa é pior). Utilizamos a A1 - no sentido Lisboa-Porto ou Porto Lisboa - e deparamo-nos com um caminho de cabras durante vários quilómetros. Pedem-nos tolerância pelas obras em curso; não nos queixamos, é para nosso bem; mesmo que não haja tolerância nas portagens! Enfim: somos tolerantes.

A invenção mais fantástica que fizemos - o que prova sem sombra de dúvida que somos mesmo tolerantes - foi a da chamada "tolerância zero". É sintomático: em vez de dizer ou de escrever "sem tolerância ou, mais simplesmente, "não se tolera", conseguimos contornar a questão, dizendo: "tolera-se...zero". A "tolerância zero" não é o mesmo que "intolerância"; é aquela reduzida ao mínimo grau.

Em maior ou menor grau, somos tolerantes.

Um título para o "real"

1.5.05

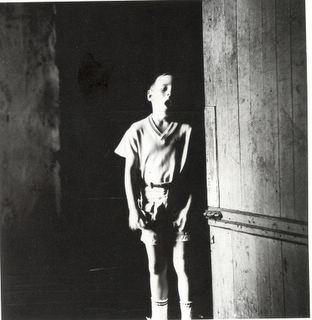

Idade da inocência?

Paula Rego, A Família, 1988

De há uns tempos para cá, quer em programas de rádio, quer em letras de canções..., uma espécie de vento da nostalgia tem varrido tudo.

Mas quando foi essa mítica "idade da inocência"?

Talvez só mais tarde, quando já não somos nem a temos, é que podemos sonhá-la, imaginá-la, representá-la segundo uma escala desajeitada, como mostram algumas crianças de Paula Rego: aquelas que nós somos quando já não somos crianças - demasiado novas ou demasiado velhas para a idade e/ou o corpo que temos vestido!

É também desta matéria-prima que são compostas as famílias na nossa cabeça. Os nossos romances familiares. Os nossos mitos individuais.

Rimar contra a maré

Devo a Afreudite (Miguel Mota) o achado que é esta definição: "Poesia é rimar contra a maré". E tudo isto graças à simples modificação de uma letra. É uma espécie de ready-made à Marcel Duchamp em que bastou descontextualizar e renomear objectos já existentes para que todo o sentidos das coisas (e da arte) se modificasse.

Devo a Bartleby (Melville) uma frase que, mesmo se não rima, não deixa de remar contra a maré do pensamento positivo, do sim a qualquer preço: "Eu preferia não" (I would prefer not to). É uma espécie de "objecção de consciência", quando esta já não está na moda; um grito de liberdade, quando esta parece não ser o politicamente correcto.

Sirvamo-nos da rima como um remo e talvez seja possível (ainda) alguma liberdade na era do "homem sem qualidades"!

Devo a Bartleby (Melville) uma frase que, mesmo se não rima, não deixa de remar contra a maré do pensamento positivo, do sim a qualquer preço: "Eu preferia não" (I would prefer not to). É uma espécie de "objecção de consciência", quando esta já não está na moda; um grito de liberdade, quando esta parece não ser o politicamente correcto.

Sirvamo-nos da rima como um remo e talvez seja possível (ainda) alguma liberdade na era do "homem sem qualidades"!

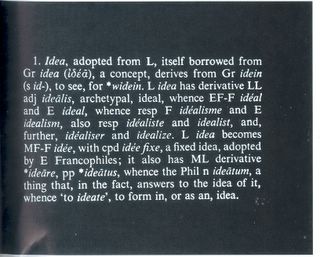

Qual foi a ideia?

Joseph Kosuth, Intitulado (Arte como Ideia como Ideia), (ideia), 1967

Ernst Junger diz, no Problema de Aladino (Lisboa, Cotovia), que "é precisamente quando nada se encontra escondido que o problema se torna ainda mais inquietante". Nada de "psicologia das profundezas", portanto.

O problema do trabalho que pôde ser visto em Serralves até ao dia 27 do mês que ontem findou, é que, num certo sentido, não pôde ser visto nem ouvido, apesar de não estar de modo algum escondido e ser, pelo contrário, bem visível.

É um trabalho paradoxal, atópico, que não tem sala própria nem está exposto em lado nenhum. A sua principal característica é a "imaterialidade". O seu principal efeito, a "surpresa". Mesmo do ponto de vista da arte mais "experimental", isto não deixa de ter algo de arrojado, insituável. São os próprios vigilantes e monitores, auxiliares habituais do processo artístico, que aqui são transformados - para surpresa geral - na própria obra de arte.

Em vez do manuseamento e transformação de objectos, o artista - Tino Seghal - propõe-se transformar/transmitir acções. O que sustenta essa transformação/transmissão é o "dinheiro" (objecto material, mas também simbólico por excelência) movimentado na venda/compra do "trabalho" deste artista, bem como o "contrato oral", na presença de um advogado ou notário, por meio do qual o autor ensina/transmite ao comprador o o estilo, isto é, a maneira de fazer, de executar as suas acções ,ficando este com os direitos sobre elas. Quando ele (um museu, por exemplo) quiser vender, por sua vez, ensina/transmite ao futuro comprador como fazer e assim por diante. É uma espécie de "corrente de transmissão" o que assim se gera. Desta forma, a arte é acontecimento efémero: ideia (i)materializada.

Hegel dizia que a arte é coisa do passado; este artista poderia retorquir: é coisa de passagem. Passa-se de uns (S1) para os outros (S2). Que bela fórmula do inconsciente: nem individual nem colectivo, mas o sujeito que passa entre-dois.

Subscrever:

Mensagens (Atom)